С 20 октября 2025 года по 5 ноября 2025 года на научном абонементе будет экспонироваться выставка «Одинокая грусть нас туманом покрыла…», посвященная 145-летию со дня рождения русского поэта и писателя Андрея Белого. На ней будет представлено 18 книг, некоторые из них предлагаем Вашему вниманию.

В сердце бедном много зла сожжено и перемолото.

Наши души – зеркала, отражающие золото.

(Андрей Белый)

Лавров, А. В. Андрей Белый : разыскания и этюды. – Москва : Новое лит. обозрение, 2007. – 514 с. – (Научная библиотека : Научное приложение НЛО. Вып. LXVI).

Лавров, А. В. Андрей Белый : разыскания и этюды. – Москва : Новое лит. обозрение, 2007. – 514 с. – (Научная библиотека : Научное приложение НЛО. Вып. LXVI).

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) был одной из наиболее примечательных фигур литературного движения предреволюционной эпохи.

Это – одна из самых ярких и трагических личностей начала XX века (1880-1934). Малоизвестность Белого-поэта не менее обидна. В молодости он был настоящей поэтической «рок-звездой» со скандальной репутацией и толпами поклонниц. Не только символисты, но и футуристы, и Есенин, и множество других стихотворцев в долгу перед его новаторским творчеством.

Белый – не уютный салонный литератор, а буйный мыслитель космического масштаба. «Думой века измерил» – эта фраза из его стихотворения «Друзьям» точно отражает широту мысли поэта.

Он явно стремился объять необъятное. «Математика, поэзия, антропософия, фокстрот» – такими штрихами писатель Евгений Замятин набросал портрет Андрея Белого.

Друзья и знакомые называли его настоящим именем: Борисом Бугаевым, Борей, Борисом Николаевичем. Он родился в семье решительно несчастной, и это определило всю его 53-летнюю жизнь, такую же несчастную, полную метаний, надлома и личных катастроф.

Детство Бори Бугаева – богатый материал для психоаналитиков. В материально вполне благополучном семействе шла жестокая война. Родители будущего писателя жили во взаимной неприязни, и, вместо того чтобы как-то сглаживать свои конфликты перед единственным ребенком, оба пытались сделать его союзником в этом противостоянии.

Отец Николай Васильевич – известный ученый, декан физико-математического факультета Московского университета. Он жил исключительно наукой, а мать Александра Дмитриевна – исключительно светскими интересами и чувственными переживаниями.

При таком воспитании почва у Бориса уходила из-под ног, мир казался ему хаотическим, лишенным опоры, и это ощущение стало центральным в жизни Белого. Он проваливался в бездну. И чтобы как-то сохранить разум, он стал проецировать внутреннюю драму на внешнюю реальность, ища позитивных объяснений. Так появилось предчувствие грядущих катастроф, несущих новую жизнь, свет, изменения.

В поэзию Белый пришел в 20 лет и довольно веско, сразу став изобретателем нового стихотворного жанра – литературной симфонии («Северная симфония», 1900). Его с интересом приняли символисты старшего поколения: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов.

Белый мог говорить часами (в течение четырех–шести часов, по воспоминаниям жены Блока Любови Менделеевой). Некоторые его выступления буквально доводили слушателей до обморока. Так, однажды не выдержал и рухнул без чувств Сергей Соловьев. Другой жертвой Белого пал Ходасевич.

В книгу вошли статьи и публикации исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого, в большинстве своем опубликованные ранее в отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены.

Издание будет интересно всем любителям жизни и творчества этого особенного поэта и человека.

Белый, А. Петербург : роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Андрей Белый ; [послесл. В. М. Пискунова ; коммент. В. М. Пискунова]. – Москва : Эксмо, 2007. – 607 с. : ил. – (Русская классика XX века).

Белый, А. Петербург : роман в восьми главах с прологом и эпилогом / Андрей Белый ; [послесл. В. М. Пискунова ; коммент. В. М. Пискунова]. – Москва : Эксмо, 2007. – 607 с. : ил. – (Русская классика XX века).

Андрей Белый безусловно классик русского классического параноидального романа, безумная смесь реализма, мистики и красивейшего поэтичного языка позволяет наслаждаться творчеством Белого долгими зимними вечерами и представлять Петербург в новом, доселе неизвестном, завораживающем и пугающем виде.

Первая публикация была в 1913 году, а вот в 1922 году писатель решил отредактировать книгу и сократить объём на треть и повторно переиздать. “Петербург” занимает в русскоязычной прозе примерно то же место, что “Улисс” Джойса – в англо-язычной и “Процесс” Кафки – в немецко-язычной.

Демонстративно классицистическая форма скрывает в себе поразительное буйство содержания: гоголевские мотивы смешиваются с отсылками к Достоевскому, а ирония и социальная сатира соседствуют с мистицизмом. Полтора дня из жизни петербургского сановника Аполлона Аполлоновича Аблеухова и его сына Николая становятся странной, смешной и завораживающей фантасмагорией, где в крепкий коктейль сбито все, чем жил Петербург начала XX в., – эзотерика и оккультизм разнообразного толка, митинги и политический терроризм, балы, маскарады и даже мода на сатанизм и самоубийства…

Революционный террор, антропософская эзотерика, восточная угроза и болезненная «мозговая игра» — всё это сходится в одном из самых сложных русских романов, главном модернистском воплощении Петербурга.

1905 год, время первой русской революции. Аполлон Аполлонович и Николай Аполлонович Аблеуховы — отец и сын. Отец — сенатор, одно из первых лиц в государстве; сын — одновременно изнеженный барич, читающий неокантианцев, и революционер, которому поручено страшное дело — убить отца. Вокруг двух главных героев — ещё множество действующих лиц, вовлечённых в путаницу заговоров и провокаций. Сцена действия— завораживающий, мучительный, ирреальный, гибнущий город Петербург, сотканный из непогоды, мотивов русской классики и, главное, из «мозговой игры» автора.

Но «Петербург» — роман не о XIX веке, а о времени, которое Белый хорошо знал: о 1900-х годах, когда в сознании литераторов и художников существовала вполне определённая повестка дня. Символистские поэзия драма, богоискательство и жизнетворчество, события первой русской революции, неокантианская философия, антропософия Рудольфа Штейнера — всё это нашло отражение в романе. Его корни нужно искать и в ранних произведениях Белого, прежде всего в «Симфониях». Наконец, у «Петербурга» есть важная автобиографическая подоплёка: запутанные отношения Андрея Белого с Любовью Блок, женой его друга Александра Блока.

Я – знаю всё… Я ничего не знаю.

Люблю, люблю, люблю.

Со мною – Ты… Смеюсь и умираю.

И ясный взор ловлю.

Дмитрий Лихачёв даже написал, что мировое значение романа Белого — именно в «единственном в своём роде развенчивании терроризма».

Книга сможет заинтересовать всех любителей творчества Андрея Белого.

Долгополов, Леонид Константинович.

Долгополов, Л. К. Андрей Белый и его роман “Петербург” : монография / Л. К. Долгополов.- Ленинград : Сов. писатель, 1988. – 416 с.

Долгополов, Л. К. Андрей Белый и его роман “Петербург” : монография / Л. К. Долгополов.- Ленинград : Сов. писатель, 1988. – 416 с.

Имя Андрея Белого прочно связано с городом на Неве – в плане творческом, в плане житейском, духовном. В памфлете “Одна из обитателей царства теней”, написанном после возвращения из Германии, он писал: “…светом окрашено для меня пребывание в Ленинграде недавней эпохи, а мое пребывание в Берлине окрашено тенью”. Петербургу посвящен лучший роман Белого “Петербург” – гениальное произведение, исполненное пророческого пафоса. “Близится великое время”, – писал Белый, предсказывая полосу грандиозных социальных катастроф, потрясений, войн, завершившуюся Октябрем 1917 года.

Белый указал на страшную опасность, которую представляли террористы для России. Писатель был абсолютно прав, когда подчеркивал, что терроризм идет с Востока. Исторические судьбы России, судьбы русских интеллигентов на историческом перепутье – основная проблема романа, которую романист сформулировал как “Восток или Запад”. Так должна была называться трилогия, замысел которой не был осуществлен полностью: Белый написал только романы “Серебряный голубь” и “Петербург”.

Ленинградский ученый, писатель, доктор филологических наук Л. К. Долгополов вернул А. Белого и его роман из мрака забвения. Леонид Константинович подготовил издание “Петербурга” в серии “Литературные памятники” (М.: Наука, 1981), опубликовал книгу “Андрей Белый и его роман “Петербург”” (1988). Это лучшее, что написано о Белом. В “Петербурге” сфокусировались многие новаторские черты мирового литературного процесса XX столетия.

Первая книга о выдающемся русском писателе начала XX века. Автор рассматривает творчество Андрея Белого в неразрывной связи с породившей его предреволюционной эпохой. Центральное место в книге занимает анализ романа «Петербург». Символом гибели подлинной культуры, подавления человеческой личности становится для него Петербург.

Город проспектов и огромных площадей, европейских дворцов и регулярных парков, прудов и фонтанов, прямых линий Васильевского острова и сырых доходных домов, город уходящих в туманную бесконечность электричеством блещущих мостов каждый раз поражал воображение Белого.

У Белого – “свой”, очень определенный Петербург, прямо связанный с пушкинской традицией, которая с гениальной прозорливостью была воплощена в поэме “Медный всадник”. Поэма эта составила эпоху в литературной истории петербургской темы. Ее образы вновь возникли, стали жить своей, но уже новой жизнью на страницах романа Андрея Белого.

Книга будет интересна любителям творчества писателя Андрея Белого.

Андрей Белый. История становления самосознающей души : в 2 кн. / сост.: М. П. Одесский [и др.] ; отв. ред.: О. А. Коростелев, М. Л. Спивак ; вступ. ст.: М. П. Одесский [и др.] ; ИМЛИ РАН [и др.]. – Москва : Изд-во ИМЛИ РАН, 2020. – 636, [4] с., [32] л. цв. ил., [1] л. портр. : ил., фото. – (Литературное наследство ; Т. 112, кн. 1). – Указ. ил.: с. 625-631.

Андрей Белый. История становления самосознающей души : в 2 кн. / сост.: М. П. Одесский [и др.] ; отв. ред.: О. А. Коростелев, М. Л. Спивак ; вступ. ст.: М. П. Одесский [и др.] ; ИМЛИ РАН [и др.]. – Москва : Изд-во ИМЛИ РАН, 2020. – 636, [4] с., [32] л. цв. ил., [1] л. портр. : ил., фото. – (Литературное наследство ; Т. 112, кн. 1). – Указ. ил.: с. 625-631.

В 112 томе «Литературного наследства» впервые в полном объеме по автографам публикуется фундаментальный двухтомный трактат Андрея Белого «История становления самосознающей души» (1926–1931), его главный, итоговый труд жизни, представляющий писателя-символиста как оригинального философа, выдающегося историка и культуролога. В нем Белый исследует закономерности развития человечества, начиная с появления христианства и заканчивая XX веком, эпохой символизма и антропософии. Также впервые публикуется уникальный комплекс сопутствующих материалов: претекст трактата, фрагменты первой редакции, пояснительные записи самого Андрея Белого и его вдовы К.Н. Бугаевой.

Воспроизводятся многочисленные рисунки, схемы, демонстрационные плакаты, проясняющие мысль автора «Истории становления самосознающей души». Большинство из них – впервые.

Книга Андрея Белого “История становления самосознающей души” в 2 книгах представляет собой автобиографическую повесть, охватывающую детство, юность и раннюю зрелость писателя. Произведение описывает, как формировалась личность автора, его духовные искания, влияние семьи и окружения на становление его как личности и художника, а также затрагивает темы философского и духовного развития.

В издании представлен подробный рассказ о жизни самого Андрея Белого, его воспоминания о детстве и юности, о взаимоотношениях с родителями и другими близкими людьми.

В ином случае, без учёта антропософского базиса его исторических штудий или при внешнем знакомстве с ним, неизбежны ошибки понимания, что показано на примере таких концептов, как «культура», «индивидуум», «Я», «личность», «самосознание». Эти концепты раскрыты в статье в вариативных рядах, выявляющих смысловую многогранность опорных понятий Белого. В статье отмечается также ряд особенностей их современного восприятия. Первое: эти концепты прочитываются не в динамичном, вариативном, градационном ключе, присущем мысли Белого, но рассудочно и статично, отдельные значения вырываются из вариационного ряда. Далее, Белому приписываются, вопреки его суждениям об антропософских основаниях «Истории становления самосознающей души», разнообразные влияния и параллели, на основе внешнего сходства. Наконец, сами идеи Белого порой перетолковываются исследователями, в них обнаруживаются радикальные отличия от антропософии. В статье выявляются также плодотворные суждения о сущности «Истории…» и исследуются прежде всего статьи К.А. Свасьяна, показавшего историю культуры у Белого как личную историю становления сознания — как материал к биографии.

Автор подробно описывает свой путь к самосознанию, свои размышления о смысле жизни, месте человека в мире, а также о религиозных и философских идеях, которые “История становления самосознающей души” написана в уникальном, экспрессивном стиле Андрея Белого, с характерными для его творчества языковыми экспериментами, символическими образами и потоком сознания.

Книга предназначена для филологов, историков, культурологов, философов; для научных работников, аспирантов, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей мировой культуры и цивилизации.

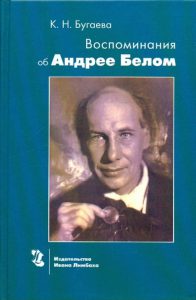

Бугаева, Клавдия Николаевна.

Бугаева, К. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публикация, предисл. и коммент. Дж. Малмстада. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. – 448с. : 1л.порт.

Бугаева, К. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публикация, предисл. и коммент. Дж. Малмстада. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. – 448с. : 1л.порт.

Воспоминания Клавдии Николаевны Бугаевой о муже – поэте и писателе Андрее Белом – издаются в нашей стране впервые. Это ценнейший источник, ярко и убедительно повествующий о личности Андрея Белого и вместе с тем по-своему дополняющий и корректирующий известные оценки и интерпретации его художественного творчества.

Образ А. Белого, чудака и гения, известный по другим мемуарным источникам, существенно откорректирован Бугаевой. Характер мышления Белого, его отношение к природе и процесс взаимопроникновения жизни и творчества описаны мемуаристом во множестве подробностей, не вызывающих сомнений в достоверности. Издание подготовлено крупным специалистом по истории русской литературы начала XX века, профессором Гарвардского университета Джоном Малмстадом.

Для многих друзей она стала «пленницей» его судьбы. Но для Белого Клавдия Николаевна — «это какой-то вулкан исканий, всегда бескорыстных, огонь любви (не показной), воплощенный долг (не выпирающий императивами) и многообразие культурных интересов с постоянным пафосом научиться; если бы не К. Н. — дни моей жизни текли бы не так; нет, — радостно жить на свете, когда видишь людей, как она; 10-летнее мое знание ее превращает это знание в растущее удивление, во вскрик радости, благодарности и бескорыстной любви за то, что она такая, какая она есть. Наша встреча с К. Н. — кричащий ритмический жест, в котором ни я, ни она — не повинны наши личности…».

Преданная Белому в жизни, Клавдия Николаевна посвятила свои труды и дни сохранению творческого наследия писателя и работе над ним. Она составила каталог рукописей, аннотированный перечень писем Белого и писем к нему (1000 карточек), с помощью А. С. Петровского и Д. М. Пинеса написала подробный обзор «Литературное наследство Андрея Белого», составила детальную летопись его жизни и творчества, библиографии произведений Белого и работ о нем на русском и иностранных языках. Она много лет трудилась над словарем языка поэзии и прозы Белого, над картотекой собственных имен и эпитетов, встречающихся в его прозе (4000 и 9000 карточек), и над полной алфавитной росписью лексики романа «Маски» (10000 карточек). Она также наблюдала за теми немногими изданиями его произведений, которые появлялись после его смерти.

К. Н. Бугаева — автор необычайно содержательных воспоминаний об Андрее Белом. Написанные в 1934-1936 годах, они наполнены множеством живых подробностей. Мы видим и слышим Белого как никогда и нигде раньше.

В итоге он не выдержал обрушившейся на него критики и скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет. Когда-то в молодые годы Белый составил автоэпитафию:

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел…

Нет, сумел, но по-своему. Страница Андрея Белого в Серебряном веке одна из самых ярких и драматических.

Приглашаем всех желающих посетить эту выставку на абонементе научной литературы (2-10 М).

Список книг с выставки, не вошедших в обзор:

1. Безелянский, Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Юрий Безелянский. – Москва : Эксмо, 2009. – 638 с.

2. Андрей Белый. Проблемы творчества : Статьи. Воспоминания. Публикации / сост.: Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 830 с.

3. Воспоминания об Андрее Белом / сост. и вступ. ст. М. В. Пискунова. – Москва : Республика, 1995. – 589, [2] с. : ил.

4. Лавров, А. В. Символисты вблизи : статьи и публикации. – Санкт-Петербург : Скифия, 2004. – 400 с., 16 с. ил. – Указ. имен : с. 384-397. – На обл. кн. авт. : С. С. Гречишкин, А. В. Лавров.

5. Андрей Белый. История становления самосознающей души : в 2 кн. / сост.: М. П. Одесский [и др.] ; отв. ред.: О. А. Коростелев, М. Л. Спивак ; ИМЛИ РАН [и др.]. – Москва : Изд-во ИМЛИ РАН, 2020. – 796, [4] c., [32] л. цв. ил., [1] л. портр. : ил., фото. – (Литературное наследство ; Т. 112, кн. 2). – Указ. ил.: с. 720-724 ; Указ. имен: с. 725-791.

6. Мочульский, К. В. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов / сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. – Москва : Республика, 1997. – 480 с. – (Прошлое и настоящее).

7. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого / Л. А. Новиков – Москва : Наука, 1990. – 182с.

8. Философия. Литература. Искусство : Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Александр Скрябин : [сборник] / под ред. К. Г. Исупова ; Ин-т философии РАН ; Неком. науч. фонд “Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого”. – Москва : РОССПЭН, 2013. – 478 с., [48] с. ил., портр., факс. – (Философия России первой половины XX века). – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. ; Имен. указ.: с. 464-473.

9. Штейнберг, А. З. Литературный архипелаг / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент.: Н. Портновой, В. Хазана / А. З. Штейнберг. – Москва : Новое лит. обозрение, 2009. – 402 с., 16 с. фотоил. – (Россия в мемуарах). – Библиогр.: с. 290-400.