С 14 ноября 2025 года по 28 ноября 2025 года на научном абонементе будет экспонироваться выставка «У мира есть смысл…», посвященная 130-летию со дня рождения русского философа и литературоведа М. М. Бахтина. На ней будет представлено 20 книг, некоторые из них предлагаем Вашему вниманию.

За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. М.М. Бахтин

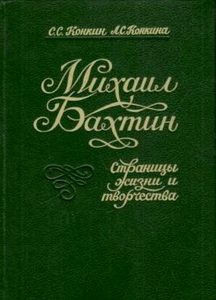

Конкин, С. С. Михаил Бахтин : страницы жизни и творчества /С. С. Конкин.- Саранск : Морд. кн. изд-во, 1993. – 397 с.

Конкин, С. С. Михаил Бахтин : страницы жизни и творчества /С. С. Конкин.- Саранск : Морд. кн. изд-во, 1993. – 397 с.

Среди фигур, чьи идеи и концепции оказали самое серьезное воздействие на интеллектуальную мысль XX столетия, одно из важнейших мест принадлежит Михаилу Михайловичу Бахтину (1895-1975) – мыслителю мирового масштаба, научное наследие которого продолжает вызывать интерес у отечественных и зарубежных исследователей в самых различных областях гуманитарной мысли – философии, филологии, культурологии, психологии. В сегодняшнем развитии всех этих наук принципиальная роль наследия Бахтина несомненна.

Научное творчество Бахтина, благодаря своему универсальному, общеметодологическому характеру, выходит за пределы сугубо литературоведческой проблематики; «конкретные идеи Бахтина в различных отраслях гуманитарного знания уже оказали и продолжают оказывать влияние на соответствующие дисциплины». Среди этих дисциплин культурология является той конкретной наукой, в которую Бахтин внес значительнейший вклад.

Впервые Бахтин был открыт и представлен западному читателю Юлией Кристевой во Франции, где он исследуется прежде всего как структуралист-семиотик, философ и культуролог.

Память противостоит уничтожающей силе времени… благодаря памяти прошедшее прочно входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается – настоящим, соединяется с прошедшим в одну линию…

(Д. С. Лихачев)

Данная книга — это первый на русском языке сборник биографических очерков, посвященный жизненному и творческому пути выдающегося русского философа, литературоведа и культуролога Михаила Бахтина. Она исследует как его биографию, так и его основные идеи, что делает ее ценным источником для тех, кто интересуется жизнью и наследием Бахтина.

Издание рассказывает о биографии Бахтина, прослеживая важные этапы его жизни. Важным аспектом является его ссылка в Казахстан после ареста органами НКВД в 1930 году, что стало поворотным моментом в его жизни. Очерки освещают различные аспекты творчества Бахтина.

В книге рассматриваются ключевые понятия, введенные Бахтиным, такие как «хронотоп» и «гетероглоссия».

В работе над книгой авторы опирались на различные источники — письменные и устные. Значительная часть сведений была получена от самих Бахтиных в процессе длительного и близкого общения с ними в Саранске в 1962—1969 годах. Это общение, хотя и нерегулярное, продолжалось и в те годы, когда М. Бахтин жил в Подмосковье и в Москве (1970—1975). Однако львиную долю материалов о М. Бахтине, о его жизни и деятельности были получены в архивохранилищах страны.

М. Бахтин родился и жил в России. Всем своим существом он был связан прежде всего с русской национальной культурой — литературой, философией, религией, научной мыслью. Исходя из внутренней диалогичности слова, он говорил, что «для слова (а, следовательно, для человека) нет ничего страшнее безответности». «Слово хочет быть услышанным, понятым, отвеченным… Оно вступает в диалог, который не имеет смыслового конца…».

Три с половиною десятилетия Михаил Бахтин не мог публиковать своих исследований, имевших первостепенное значение для развития гуманитарных наук. Он преодолел этот остракизм. Преодолел все лишения и невзгоды, выпавшие на его долю. Только на самом закате жизни к нему пришло признание, а вместе с ним и относительный душевный покой.

Издание сможет заинтересовать всех любителей жизни и творчества этого удивительного человека.

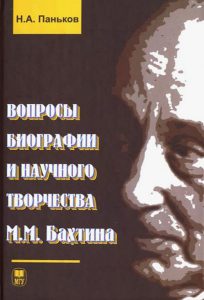

Паньков, Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина / Н. А. Паньков. – Москва : Изд-во МГУ, 2009. – 720 с. : ил.

Паньков, Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бахтина / Н. А. Паньков. – Москва : Изд-во МГУ, 2009. – 720 с. : ил.

Эта книга представляет собой своеобразный вариант жизнеописания выдающегося литературоведа и мыслителя М.М. Бахтина. Освещается период его жизни, относящийся к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Прослеживается история создания книги о Ф. Рабле и защиты ее в качестве диссертации, дается истолкование некоторых аспектов теории карнавала. Исследуется переписка М.М. Бахтина с Б.В. Залесским, В.В. Кожиновым, В.Н. Турбиным. Документальную основу книги составляют архивные материалы.

В наши дни общепризнанным становится убеждение в том, что система филологических и философских взглядов М. Бахтина представляет собой одно из примечательнейших явлений в истории науки XX столетия. Все лучшее, что было создано им в этих областях знаний и что выдержало испытание временем, навсегда вошло в золотой фонд русской духовной культуры. И не только русской, но и всемирной, о чем неопровержимо свидетельствует тот резонанс, который вызвали его исследования на Западе.

М. Бахтин начал свою научную деятельность на рубеже 1910—1920-х годов. Но с 1929 года имя молодого ученого исчезло со страниц литературных и научно-теоретических изданий — журналов, сборников. Исчезло надолго — почти на три с половиною десятилетия. И только в самом начале 1960-х годов имя его, словно из небытия, всплыло вновь. Это произошло после того, как вторым изданием вышла в свет книга М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963), а вслед за ней и новый его труд — монография «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Это было совершенно новое явление в истории нашего литературоведения, вызвавшее восторженные отклики ученых самых различных отраслей знаний — литературоведов и историков, философов и фольклористов, искусствоведов и культурологов.

.. Почти восемь десятилетий продолжался жизненный путь Михаила Михайловича Бахтина, начавшийся в 90-х годах XIX столетия. Революционные события 1905—1907 годов, первая мировая война, февральская революция и октябрьский вооруженный переворот 1917 года, гражданская война, невиданные дотоле разруха и голод начала 1920-х годов. Затем годы нэпа, страшные годы насильственной коллективизации, новый голод 1932—1933 годов, кровавые репрессии, граничившие с геноцидом, Отечественная война и разгром фашизма в 1941 —1945 годах, последовательное и настойчивое разорение российской деревни в послевоенные годы— все эти события отечественной истории Михаил Бахтин пережил вместе с народом, никогда не отделяя собственной человеческой судьбы от судьбы народной.

В книгу включены три раздела. В первом разделе «Споры о романе» затрагивается период биографии Бахтина, относящийся к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Повествуется об обстоятельствах, в которых Бахтин оказался в то время. Во втором разделе «Вокруг «Рабле» прослеживается — в основных моментах — творческая история книги Бахтина «Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». В третьем разделе «Бахтин и другие» рассматривается своеобразный диалог Бахтина с людьми, которые его окружали в разные годы. Начинается все с рассказа о многолетней дружбе Бахтина с инженером-петрографом Б.В. Залесским. Немалое внимание уделяется материалам из личного архива Залесского, часть которых публикуется в книге (письма Бахтина и его жены, письма младшей сестры Бахтина, Натальи Михайловны, к Залесскому, дневник жены Залесского, М.К. Юшковой-Залесской).

Издание для всех, кого интересуют проблемы литературоведения и судьбы культуры XX века.

Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; [сост., примеч. С. Г. Бочарова] ; [текст подг.: Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина] ; [примеч. С. С. Аверинцева]. – Москва : Искусство, 1979. – 424 с., [1] л. портр.

Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; [сост., примеч. С. Г. Бочарова] ; [текст подг.: Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина] ; [примеч. С. С. Аверинцева]. – Москва : Искусство, 1979. – 424 с., [1] л. портр.

В работах Михаила Бахтина, составивших эту книгу, отражён весь путь выдающегося учёного: от раннего выступления в печати — краткой статьи 1919 года — до заключивших этот путь заметок «К методологии гуманитарных наук» (1974).

«Эстетика словесного творчества» — сборник работ Михаила Бахтина, охватывающий его путь как исследователя от ранних выступлений до поздних заметок, в том числе неопубликованные ранее материалы. Книга включает размышления о взаимоотношениях искусства и жизни, роли автора и героя в эстетическом событии, времени и пространстве в литературе и теории диалогизма. Основные темы — это эстетическое событие, требующее двух несовпадающих сознаний, авторская ответственность и диалогичность высказывания.

На протяжении более полувека М. Бахтин разрабатывал свой круг научных и философских проблем, внутренне между собою связанных; при этом в разные периоды автора преимущественно интересовали те или другие стороны этого целостного и связного комплекса тем и проблем.

Для понимания эстетики М. Бахтина существенное значение имеет большой труд первой половины 20-х годов, посвященный соотношению автора и героя в эстетической деятельности, в акте художественного творчества и произведении искусства. Время, в которое создавалась эта работа, разумеется, отражается в ней, особенно в ее терминологии. Но, принадлежа своему времени, это сочинение М. Бахтина, как и другие его труды, открывало новые проблемы и новые области изучения. В работе была предвосхищена та актуальность, которую приобрела проблема автора в современной эстетике и поэтике.

Собственную область изучения М. Бахтин определяет здесь как «эстетику словесного творчества». Эта емкая формула автора взята как заглавие для настоящей книги.

В данном издании впервые публикуются материалы, относящиеся к большой работе М. Бахтина этого времени — несохранившейся книге «Роман воспитания и его значение в истории реализма».

В поздних своих исследованиях 50-х – начала 70-х годов М. Бахтин заново обращается к ведущим, сквозным темам своей эстетики словесного творчества (жанры речи, проблема текста, и обоснованной именно в этих поздних его работах, проблема автора, наконец, философско-методологические основы всей обширной сферы гуманитарно-филологического мышления).

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов, всех интересующихся русской литературной критикой и философией.

Попова, И. А. Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы : [монография] / Ин-т мировой лит. РАН. – Москва : Изд-во ИМЛИ РАН, 2009. – 462 с. : ил. – Библиогр. : с . 431-439 ; Имен. указ.: с. 448-461.

Попова, И. А. Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы : [монография] / Ин-т мировой лит. РАН. – Москва : Изд-во ИМЛИ РАН, 2009. – 462 с. : ил. – Библиогр. : с . 431-439 ; Имен. указ.: с. 448-461.

Автор данной книги рассматривает «бахтинский мир» с чисто филологической точки зрения, занимаясь прежде всего источниками и историей создания одной из самых обсуждаемых книг русского философа — «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965).

Работа Поповой разделена на три главы: «История идей сквозь призму истории текста: книга М. М. Бахтина о Рабле в 1930-1960-е годы», «Основные термины «Рабле»: генезис и значение», «Смеховая культура: неучтенные аспекты концепции М. М. Бахтина».

В первой главе прежде всего важен опыт прояснения замысла и источников текста. Несомненным достоинством является то, что Попова уделяет особое внимание историко-культурному контексту работы Бахтина, показывая ее связь с проблематикой изучения языка автора «Гаргантюа» во Франции и Германии 1910-х и 1920-х годов, в частности, в школе французского исследователя Абеля Лефрана, основателя «Sociеtе des еtudes rabelaisiennes», и немецкого филолога Карла Фосслера. Во второй главе дается аналитический обзор ключевых (и спорных) идей в концепции Бахтина: «менипповой сатиры», «карнавала» и «готического (гротескного) реализма». Тот же самый принцип действует в третьей — и последней — главе, где продолжается поиск источников в европейском литературном контексте и следуют ссылки на Г. Райха, Ф. Ницше, Шпитцера и его понятие «Coq-`-lane», философию смеха Бергсона, идею смеха и смеховой культуры в статье Вяч. Иванова «»Ревизор» Гоголя и комедия Аристофана» (1926).

По мнению исследовательницы, «в пользу того, что концепция «Рабле» формировалась на рубеже 1920-1930-х годов», свидетельствует книга Е. Ланна «Литературная мистификация» (1930), в которой автор, предположительно косвенно знакомый с идеями Бахтина, уже говорит о карнавальной природе, позднее изложенной в книге о Рабле.

Книга Поповой представляет собой фундаментальный комментарий к четвертому тому собрания сочинений Бахтина. Она дает блестящую картину изучения Рабле в европейском контексте и широкий, наглядный обзор европейских истоков книги Бахтина. Издание будет интересно филологам и всем интересующимся теорией литературы.

Михаил Михайлович Бахтин / под ред. В. Л. Махлина ; РАН. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 448 с. – (Философия России второй половины XX века).

Михаил Михайлович Бахтин / под ред. В. Л. Махлина ; РАН. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 448 с. – (Философия России второй половины XX века).

Данная книга – критическая антология, посвященная творчеству русского мыслителя, теоретика литературы и гуманитарного эпистемолога XX века М.М. Бахтина. Она позволяет представить динамику рецепции идей русского филолога и мыслителя отечественной и зарубежной науки второй половины ХХ века.

Во вступительной статье («Рукописи горят без огня») доктор филос. наук В.Л. Махлин формулирует основную проблему, связанную с восприятием наследия ученого:

Именно сегодня, когда условия возможности опубликования, изучения и толкования этого русского мыслителя, казалось бы, благоприятнее, чем когда-либо прежде, обнаруживаются совершенно объективные исторические условия невозможности преемственно понимать и развивать его идеи в философии и в гуманитарных науках.

Во-первых, отмечает В.Л. Махлин, рецепция идей Бахтина пришлась не на свое, а на иное время. По сути своей научно-философской программы Бахтин принадлежит к мыслителям – инициаторам новой парадигмы философского мышления, среди которых – М. Бубер, М. Хайдеггер, Ф. Розенцвейг, Э. Гуссерль, М. Шелер, Г.Г. Гадамер. Русскими же его современниками стали мыслители Г.П. Федотов, Г.В. Флоровский, М.М. Пришвин, А.А. Ухтомский, а также филологи – В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Р.О. Якобсон. Во-вторых, Бахтин в 1960-е годы и позднее интерпретировался зачастую (особенно на Западе) с тех же самых методологических и духовно-идеологических позиций, из критики которых он в своей философии исходил. В-третьих, интерес к Бахтину в 1960–1980-е годы был связан с «филологизацией философии», когда на первый план в западной философии выступили традиционные филологические понятия (текст и контекст, автор и авторитет, статус риторики и т.п.). Бахтин-философ, вынужденный заниматься преимущественно филологией, стал в связи с этим очень востребован. Он был нужен и как «неопределенная, но заманчивая альтернатива политически и идеологически конципированному «официальному сознанию».

Крупнейший философ и литературовед ХХ столетия, причем философ во многом сделавший себя путем самообразования. Но это и «человек пути», как бы сказал Мераб Мамардашвили, и «творческое одиночество», по выражению Николая Бердяева, и верность своим идеалам, и стоическое терпение, и трезвые, даже беспощадные оценки самого себя, своего не то, чтобы эгоизма, а слабости, желания жить.

Главной жизненной задачей Бахтина в 1930-1940-е годы стало спасение исторической памяти от тех деформирующих ее упрощений и фальсификаций, на которые столь горазда была агрессивная активность философского официоза.

Константин Глебович Исупов – известный петербургский философ, историк культуры, писал в своей книге «Уроки М. М. Бахтина»: « Бахтин — всепланетное явление, герой – «трикстер» современной ноосферы. Его научная проза, переведенная на основные языки мира, стоит у истоков фундаментальных стратегий мысли XX века и существенным образом определяет контуры диалогической философии, нужду в которой заявило третье тысячелетие».

Приглашаем всех желающих посетить эту выставку на абонементе научной литературы (2-10 М).

Список книг с выставки, не вошедших в обзор:

1. Бахтин, М. М. Литературно-критические статьи / сост. С. Бочаров и В. Кожинов. – Москва : Худож. лит., 1986. – 543 с.

2. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского : [монография] / М. Бахтин. – Изд. 4-е. – Москва : Советская Россия, 1979. – 320 с. – Указ. имен: с. 315-317.

3. Бахтин, М. М. Фрейдизм : Маска первая / М. М. Бахтин – Москва : Лабиринт, 1993. – 119 с. – (Бахтин под маской).

4. Бахтин, М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка : статьи / М. М. Бахтин – Москва : Лабиринт, 2000. – 638 с. – (Бахтин под маской).

5. Бахтин, М. М. Эстетическое наследие и современность : межвуз. сб. науч. трудов. Ч. 1 / отв. ред. А. Ф. Еремеев. – Саранск : Изд-во ун-та, 1992. – 176 с.

6. Бахтинский сборник. Вып. 3 / отв. ред. В. Л. Махлин. – Москва : Лабиринт, 1997. – 400 с.

7. М. М. Бахтин и перспективы гуманитарных наук : материалы науч. конф. (М., РГГУ, 1-3 февраля 1993 года). – Витебск : Издатель Н. А. Паньков, 1994. – 138 с. – (Приложение к журналу “Диалог. Карнавал. Хронотоп”).

8. М. М. Бахтин как философ / С. С. Аверинцев, Ю. Н. Давыдов, В. Н. Турбин и др. – Москва : Наука, 1992. – 256 с.

9. М. М. Бахтин: pro et contra : Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли : антология. Т. 1 / отв. ред. Д. К. Бурлака. – Санкт-Петербург : Изд-во РХГИ, 2001. – 551 с. – (Русский путь).

10. Бахтинология : Исследования, переводы, публикации / Сост. К. Г. Исупов.- Санкт-Петербург: Алетейя, 1995.- 370 с.

11. Панков А. Разгадка М. Бахтина / А. Панков.- Москва : Информатик, 1995.- 256 с.

12. Садецкий, А. Открытое слово. Высказывания М. М. Бахтина в свете его “Металингвистической теории” / А. Садецкий. – Москва. : Изд-во РГГУ, 1997. – 168 с.