С 7 февраля 2025 года по 18 февраля 2025 года на научном абонементе будет экспонироваться выставка «Не убегайте от своей любви…», посвященная 135-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака. На ней представлено 16 книг, некоторые из них предлагаем Вашему вниманию.

Так любить, чтоб замирало сердце,

Чтобы каждый вздох — как в первый раз,

Чтоб душою только отогреться

У огня любимых, милых глаз…

Б. Л. Пастернак

Пастернак, Е. Б. Борис Пастернак : биография / Е. Б. Пастернак. – Москва: Цитадель, 1997. – 728 с. : 1л. порт., ил.

Пастернак, Е. Б. Борис Пастернак : биография / Е. Б. Пастернак. – Москва: Цитадель, 1997. – 728 с. : 1л. порт., ил.

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960), «талант исключительного своеобразия», как сказал о нем М. Горький, внес незаменимый вклад в русскую поэзию советской эпохи и мировую поэзию XX века. Высокое мастерство и неповторимая тональность стихов выдвинули Пастернака на одно из первых мест в мощном поэтическом движении 1910-1920-х годов, на стыке исторических эпох, и обеспечили ему очевидную репутацию в поэзии последующих…

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела…

Будущий поэт родился в Москве в интеллигентской еврейской семье. Родители Пастернака, отец — художник, академик Петербургской Академии художеств Леонид Осипович (Исаак Иосифович) Пастернак и мать — пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (урождённая Райца Срулевна Кауфман, 1868—1939), переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до его рождения. Кроме старшего, Бориса, в семье Пастернаков родились Александр (1893—1982), Жозефина (1900—1993) и Лидия (1902—1989).

В 1903 году при падении с лошади сломал ногу и из-за неправильного срастания (лёгкая хромота, которую Пастернак скрывал, осталась на всю жизнь) был освобождён от воинской повинности. В дальнейшем поэт уделял особое внимание этому эпизоду как пробудившему его творческие силы (он произошёл 6 (19) августа, в день Преображения — позднейшее стихотворение «Август»). В 1905 году попал под казачьи нагайки — эпизод, вошедший в книги поэта.

Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — в конце того же года (на обложке 1914), воспринималась самим Пастернаком как незрелая. В 1928 половина стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы «Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно переработаны (некоторые фактически переписаны полностью); остальные ранние опыты при жизни Пастернака не переиздавались. Тем не менее, именно после «Близнеца в тучах» Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.

В 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя — жизнь», большинство стихотворений которой были написаны ещё летом 1917 года.

Эта книга — первая биография Бориса Пастернака, написанная его сыном на основе богатейшего архивного материала – документов, писем, воспоминаний современников. Она раскрывает перед читателем не только обстоятельства жизни поэта, но и показывает творческую историю создания его произведений.

Биография творческой личности по необходимости должна быть сводным комментарием к ее работам. Тем более это относится к биографии писателя. Исключение могли бы составить его ранние годы: детство, отрочество и юность. Но, подобно величайшим из своих предшественников, Борис Пастернак отдал именно этому периоду жизни огромную творческую дань.

В новом издании книги глава о «Докторе Живаго» сильно расширена, уточнена в деталях история его создания, подробно расписаны события, связанные с его публикацией за границей и грубого давления на автора, которое вылилось в политический скандал после присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии по литературе.

В 1936 году поселился на даче в Переделкино (теперь это дом-музей), где с перерывами жил до конца жизни.

При подготовке этой книги, растянувшейся на десятилетия, автор широко пользовался поддержкой и помощью многих друзей отца, знавших его в разные годы жизни, большинства которых уже нет на свете. В ней он хотел искупить хоть в малой части свой неоплатный долг перед их памятью. Эту книгу сын поэта готовил и писал вдвоем с женой Еленой Владимировной Пастернак, особенной тяжестью легло на нее время его болезни, совпавшее с писанием последних глав. Ею же выполнена основная работа по исправлению и дополнению текста ко второму изданию. Данная книга заинтересует всех любителей жизни и творчества этого удивительного человека.

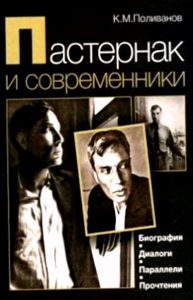

Поливанов, К. М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения / К. М. Поливанов. – Москва : Изд-во ГУ ВШЭ, 2006. – 272 с. – Указ. имен : 268-272.

Поливанов, К. М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения / К. М. Поливанов. – Москва : Изд-во ГУ ВШЭ, 2006. – 272 с. – Указ. имен : 268-272.

Борис Пастернак вступил в литературную жизнь в начале 1910-х годов практически одновременно с Владимиром Маяковским, Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой. Молодые поэты стремились завоевать свое место в поэтической жизни эпохи, которая воспринималась читателями как эпоха Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова. Первые стихи Пастернака были опубликованы в коллективном сборнике, открывавшемся стихотворением Вячеслава Иванова; о его первой книге стихов благосклонно отозвался Брюсов. В 1914 году Пастернак оказался связан с авангардистскими, футуристическими направлениями в поэзии, тогда же завязываются его отношения с Маяковским. Но и находясь в лагере футуристов, поэт никогда не противопоставлял себя естественной поэтической преемственности.

В личной жизни Бориса Пастернака было два официальных брака и одна большая любовь. В 1946 году Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской (1912—1995), которой поэт посвящал многие стихи и считал своей “музой”.

Любить иных – тяжелый крест,

А ты прекрасна без извилин,

И прелести твоей секрет

Разгадке жизни равносилен…

В 1949-м Ольга была арестована, ей вменили в вину отношения с опальным писателем и дали пять лет лагерей. Все эти годы Пастернак заботился о ее матери и детях, давал деньги и опекал.

Роман “Доктор Живаго” – вершина творчества Пастернака, как прозаика. Его он писал долгих 10 лет, завершив в 1955 году. В конце 1950-х годов роман Пастернака «Доктор Живаго» стал мировым бестселлером и одновременно повлек резкие нападки на писателя на родине. Так, в этом романе любовь Юрия и Лары становится символом истинного и глубокого чувства, несмотря на все испытания, которые им приходится пережить.

Жизненный и творческий путь Пастернака складывался непросто. В книге рассматриваются обстоятельства первых литературных шагов Пастернака, его поиски своего места в литературе 1920-х годов, взаимоотношения с государством в 1930-х годах, анализируются его стихотворения на фоне литературной традиции XIX и начала ХХ века, прослеживаются истории литературных и личных отношений с современниками, предлагаются прочтения его стихов и прозы.

Учись прощать, прощать не только словом,

Но всей душой, всей сущностью своей.

Прощение рождается любовью

В творении молитвенных ночей…

Рассмотрение элементов литературной стратегии, автобиографической прозы и поэтических диалогов современников Пастернака позволяет отчетливее представить их главные сходства и различия. В книге — четыре условных раздела. В первом («Биография») рассматриваются отдельные аспекты пути Бориса Пастернака (обстоятельства появления первой книги стихов в 1913 году, работа над «революционными» поэмами в 1925 году и др.) и то, как «впечатления жизни» отражались в его произведениях. Во втором разделе («Диалоги») описывается преломление в литературных текстах личных и литературных впечатлений от поэтов и поэзии современников. Третий раздел («Параллели») посвящен связям лирики Пастернака с традицией русской поэзии XIX—XX веков. И, наконец, последний раздел («Прочтения») включает несколько опытов разборов стихотворений разных лет.

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте…

В новой книге К. Поливанова множество несомненных достоинств. Одно из самых существенных заключается в предоставлении доступа к тем материалам, которые давно уже стали не только классикой пастернаковедения, но и библиографической редкостью.

Книга предназначена для филологов и историков русской культуры, а также для всех интересующихся русской поэзией XX века и творчеством одной из самых ярких её фигур — Бориса Пастернака.

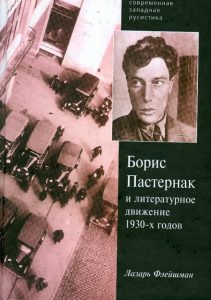

Флейшман, Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов / Лазарь Флейшман. – Санкт-Петербург : Академ. Проект, 2005. – 656 с. – (Современная западная русистика ; Т. 56).

Флейшман, Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов / Лазарь Флейшман. – Санкт-Петербург : Академ. Проект, 2005. – 656 с. – (Современная западная русистика ; Т. 56).

В монографии подробно описывается эволюция отношения поэта к советскому государству. Она содержит богатый документальный материал, позволяющий отчетливо представить взаимоотношения Пастернака с Максимом Горьким и Н. И. Бухариным, круг его размышлений о Сталине, место грузинских переводов Пастернака в литературно-общественной борьбе середины 30-х годов и роль поэта в истории попыток сближения, ведущих европейских писателей (Андре Мальро, Андре Жид) с советским государством. В монографии учтены многочисленные новые публикации и сведения, ставшие доступными науке в последние два десятилетия.

Литературная позиция Бориса Пастернака на протяжении 1930-1937 годов подвергнута в книге детальному анализу в контексте глубоких сдвигов, происходивших в советской культуре.

В новом издании были учтены новые факты, открывшиеся с тех пор. Подробно собирая и выстраивая ценные сведения, посвященные литературному движению в советской России, автор, изучающий фигуру, феномен и литературную жизнь Бориса Пастернака, ведет с ним мысленный диалог и описывает провидческие отношения «поэт — власть», а вторым главным героем книги является не «вождь», но «время».

1930-е годы являются малоизученным периодом в истории советской литературы и в биографии Бориса Пастернака. Никогда автор романа «Доктор Живаго» не был так близок к принятию советской действительности и никогда советское руководство не обнаруживало такого сочувствия к нему, как в это десятилетие. Так возникла ситуация, в которой «камерный» лирик рилькевского типа мог заполнить вакансию «первого» советского поэта. Однако из-за событий 1936-37 гг. этой возможности не суждено было осуществиться.

В монографии Лазаря Флейшмана предпринята попытка детально описать взаимоотношения Пастернака с советским литературным руководством в 1930-е гг. Книга опирается на источники, не попавшие в поле зрения пастернаковедов, и по-новому изображает идеологическую эволюцию поэта. В ней предложена новая интерпретация телефонному разговору Сталина с Пастернаком (1934) и анализируются все известные нам высказывания поэта о вожде в 1930-е годы.

Книга содержит ценный материал не только по Пастернаку, но и по истории советских литературных отношений, и может представить интерес для всех исследователей советской культуры.

Альфонсов, В. Н. Поэзия Бориса Пастернака : монография / В. Н. Альфонсов – Санкт-Петербург: САГА, 2001. – 384 с.

Альфонсов, В. Н. Поэзия Бориса Пастернака : монография / В. Н. Альфонсов – Санкт-Петербург: САГА, 2001. – 384 с.

Книга В. Альфонсова, вышедшая первым изданием в 1990 году, рассматривает поэтическую систему Пастернака в ее неповторимом своеобразии и тесных связях с русской и мировой культурой. Осуществляя второе издание книги, автор не счел нужным обновлять концепцию и ограничился двумя небольшими вставками и минимумом поправок технического свойства.

Поэзия Пастернака долгое время была предметом споров и разноречивых, зачастую резко осудительных оценок. Сегодня эти споры, в основном, дело прошлое, облик Пастернака все яснее предстает в своей внутренней, органической целостности. Но и сегодня, конечно же, он не разгадан до конца. Перед читателем заинтересованным, способным углубиться в стихи Пастернак в заостренной форме ставит вопрос об особых свойствах поэтического сознания – не только вопрос «как читать стихи», но и «как стихи пишутся, создаются». И вполне возможно, что после Пастернака другие, кажущиеся простыми стихи откроют перед читателем свои тайны и секреты, которых он, обманутый их простотой, раньше не замечал. А Пастернак… Пастернак по мере привыкания к нему обязательно станет проще и доступнее.

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.Цель творчества – самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех…

Путь Пастернака-поэта имеет свою логику, вершины полного торжества и трудные, противоречивые моменты. В этой книге сохранена хронологическая канва; анализируя мотивы и поэтику.

В центре внимания здесь мировосприятие и творческий метод Пастернака в их движении и целостности. Материал расположен неравномерно, что-то выдвинуто вперед, а что-то затронуто вскользь. И хронологические рамки часто нарушаются в целях подчеркивания сквозных и основополагающих для Пастернака принципов и направлений поэтической мысли.

Глубокая и яркая книга В. Альфонсова адресована читателям, которые серьезно интересуются великой русской поэзией первой половины XX века.

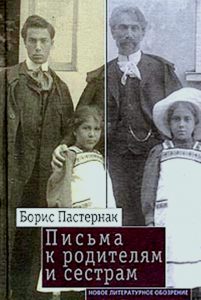

Письма к родителям и сестрам, 1907 – 1960 / Борис Пастернак ; сост.: Е. Б. Пастернак и Е. В. Пастернак. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 894 с., 48 с. фотоил. : 1 л. портр. – Имен. указ.: с. 868-892.

Письма к родителям и сестрам, 1907 – 1960 / Борис Пастернак ; сост.: Е. Б. Пастернак и Е. В. Пастернак. – Москва : Новое лит. обозрение, 2004. – 894 с., 48 с. фотоил. : 1 л. портр. – Имен. указ.: с. 868-892.

В предлагаемую подборку писем вошла большая часть переписки Бориса Пастернака с родителями и сестрами, длившейся с детских лет до конца его жизни. Она охватывает период 1907—1960 годов, когда семья Пастернаков еще жила в Москве и необходимость писать письма вызывалась временными разлуками.

Ранние, чудом уцелевшие, письма помогают восстановить биографически значительное время становления Бориса Пастернака как поэта. Существует определенная трудность их датировки, потому что в то время Пастернак далеко не всегда это делал, а конверты не сохранились. Составители оказались вынуждены сделать это сами, установив сначала их вероятную последовательность по содержанию и упоминаемым в них событиям и сопоставляя их тексты с отдельными датированными письмами не только к родителям, но и к другим корреспондентам. Такие даты взяты в угловые скобки.

Среди различных линий переписки Бориса Пастернака его письма к родителям и сестрам занимают особое место широтой биографического охвата и открытостью разговора и выбора тем. Они передают черты его характера и творческой психологии в разные периоды его жизни и показывают удивительную душевную близость сына и родителей, дающую им возможность говорить обо всем на свете и почти на равных. Между родителями и детьми, считал Борис Пастернак, столько живого сходства, что “такое письмо почти разговор с самим собой”. Письма Пастернака представляют собой непосредственное воплощение времени и его атмосферы, не менее существенное, чем его художественные произведения.

Письма лета 1914 года дают некоторое понятие об очень значительных для жизни и философии Пастернака последних месяцах мирного времени и начале войны, переросшей из мировой в гражданскую, разделившей общество на врагов и своих и породившей то чувство ненависти, которое и теперь, в конце века, все еще невозможно преодолеть.

Этому лету предшествовало первое знакомство Пастернака с Маяковским, сыгравшее в его биографии огромную роль и перевернувшее все его прежние представления о своем литературном пути. Он вновь оказался на перепутье в размышлениях о своем месте в искусстве и жизни.

Прошло более 30 лет двусмысленного замалчивания романа “Доктор Живаго”. Он, наконец, издан; печатается массовыми тиражами, о которых автор не мог и мечтать, стихи и проза Пастернака. Его читают, о нем много говорят и пишут. И все-таки лучшими в творчестве Бориса Пастернака являются стихи и переводы.

…не убегайте от своей любви,

и никогда ее не оставляйте!

и даже, если стерты все следы,

любите, верьте, только не теряйте!

Его поэзия — это музыкальные строки, которые звучат в душе, наполняя её светом и теплом. Его произведения заставляют нас задуматься о вечных ценностях, о смысле жизни, о любви и красоте. Он учит нас видеть в каждом мгновении неповторимую красоту и ценить тот дар, который мы имеем — жизнь. Борис Пастернак останется навсегда в сердцах тех, кто ценит истинное искусство, кто ищет в слове источник вдохновения и силы.

В завершение хотелось бы привести очень точные строки великой поэтессы Анны Ахматовой, высказывающейся о Борисе Пастернаке:

Он награжден каким-то вечным детством,

Той щедростью и зоркостью светил,

И вся земля была его наследством,

А он ее со всеми разделил.

Приглашаем всех желающих посетить эту выставку на абонементе научной литературы (2-10 М).

Список книг с выставки, не вошедших в обзор:

1. “А за мною шум погони…” Борис Пастернак и власть : документы 1956-1972 / под ред. В. Ю. Афиани, Н. Г. Томилиной. – Москва : РОССПЭН, 2001. – 432 с.

2. Баевский, В. С. Пастернак : в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В. С. Баевский. – 2-е изд. – Москва : МГУ, 1999. – 112 с. – (Перечитывая классику).

3. Б. Л. Пастернак. Стихотворения : Анализ текста. Основное содержание. Сочинения / сост. М. Г. Павловец, Т. В. Павловец. – 2-е изд. – Москва : Дрофа, 2000. – 96 с. – (Школьная программа). – Библиогр.: с. 92.

4. Вильмонт, Н. Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли / Н. Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222с.: ил.

5. Иванова, Н. Б. Борис Пастернак : участь и предназначение : биограф. эссе/ Н. Б. Иванова. – Санкт-Петербург : Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 2000. – 342 с. : 1 л. портр. – (Русский Пен-клуб).

6. Масленикова, З. А. Портрет Бориса Пастернака / З. А. Масленикова. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 288 с : 8л. ил.

7. Мир Пастернака : каталог выставки / сост. каталога Е.С.Левитин. – Москва : Сов. художник, 1989. – 206с.

8. Рильке, Р. М. Дыхание лирики. Переписка с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Письма 1926 года / сост. К. М. Азадовский, Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернак. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : ФЛЕКС, 2000. – 302 с. : ил.

9. Существованья ткань сквозная : Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополнения письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминания. – Москва : Новое лит. обозрение, 1998. – 591с.